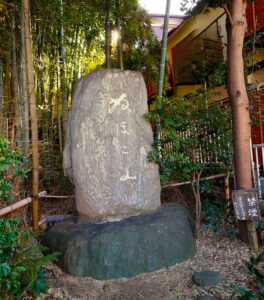

“ぬぼこ山”こと瓊寶庫山本宮が我が町にあるということ

「ご出身は?」

人との会話の中で、誰もが一度は尋ねられるこの問い。出身地の定義に決まりはなく、自分が育った思い出の地を挙げれば良いそうです。都心に会社員として自立した長男は、胸を張ってこう答えました。

「俺の出身地は玉川学園。」

彼が2歳の頃から9年間、玉川学園7丁目で暮らしたあの場所は、私にとっては苦労の多い時期でした。だから、正直あまり良い印象が残っていません。氏神神社である“ぬぼこ山”への新年の参拝も、3回程度だったように思います。この土地で26年間も商売をさせていただいているのだから、毎年ご参拝するのが当然だとわかっていながら、行わない罰当たり者でした。

3年前、私はぎっくり腰を繰り返す身体になってしまいました。40代を過ぎてもレスリングを続けてきたバキバキのアスリートだと自負していましたが、コロナ禍で練習を控えている間に、すっかり初老化していたのです。去年の夏にはぎっくり腰3連チャンをくらい、よもや美容師の引退まで考えていました。

ストレッチやマッサージ、どんな対策も効果が見えず、あとは祈るしか術がない…そんな中、ある方から「祈るなら最高位の神様に祈りなさい」と助言をいただきました。それは、神の最高位、天照大御神ですか?

「さらに高いところ、宇宙を司る起源の神、アメノミナカヌシ様に。」

て、なんですって?!古事記の一番最初の「造化三神」、その一柱です。

「その三神は、あなたのお店の近くで祀られていますよ。」

「えーーーっ!!!」

そう、私の店のすぐそばにある「ぬぼこ山」こと、瓊寶庫山本宮だったのです。

日本最古の神宮と、そこに伝わる武術の歴史

瓊寶庫山本宮(別名:吉備石上神宮)は、その縁起が非常に興味深いものです。パンフレットによると、ご祭神は古事記の「造化三神」の一柱である**天御中主尊(北辰妙見)**をはじめ、素戔嗚尊(月読尊)、大国主尊(大国様)、伊勢津彦尊(お諏訪様)など、錚々たる神々が祀られています。

そして、その根本本宮が日本最古の神宮であることは『日本書紀』にも記されているそうです。その秘宮の祭祀が天武朝の頃より途絶えていたところを、社伝 上代劔法技劔影山流宗家・宮崎雲舟先聖が長年の研究探査の末、昭和8年(1933年)に御神跡を発見。そしてこの地(町田市)に多摩野宮として出雲造りの社殿を造営し、遷宮奉ったのが、この瓊寶庫山本宮の始まりなのだそうです。

そして、この神社にはもう一つ、驚くべき歴史が伝わっています。それが【社伝 上代劔法技劔影山流】です。

平安末期に、丹波の影山善賀入道清重公によって開かれた総合武術であり、江戸時代にはなんと仙台藩の御留流として、藩士のみに指南されてきた由緒ある流儀だそうです。現在は、居合と剣術が失伝することなく完全に継承されているとのこと。パンフレットには、入門の際には古式に則り「起請神文」を書き、「血判」を押すという、現代では考えられないような厳しい作法が今も残っていると記されていました。

本殿手前の拝殿が兼道場(指南所)になっており、今でも稽古が行われているようです。

【ご利益】と【年中行事】

ご祭神だけでなく、さまざまなご利益や年中行事も記されていました。

- ご利益:家内安全、身体堅固、交通安全、学問成就、良縁結び、商売繁盛、武道上達、歌道上達

- 年中行事:事始めの祭り(1月1日)、開きの祭り(2月4日)、中興開山の祭り(5月28日)、除夜の祭り(12月31日)など。

ぎっくり腰で美容師を引退しかけた僕を救ってくださったのかもしれません。今、こうして健康に仕事ができているのも、きっと御神跡のおかげに違いありません。

その後、父が初期の癌の宣告を受けたとき、転移がないよう毎日祈りに詣でました。

娘の就職活動、何とか彼女の希望が叶うよう毎日祈りに詣でました。

全ての願いは無事に届きました。。。

そして、26年、この土地で商売を続けてこれたこと、感謝を報告しに詣でております。

「天乃御中主様、日頃より御助けいただき有難うございます。」

これからも御助けいただき有難うございます。心より。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.